NPO法人ビーフォレスト・クラブ代表 吉川 浩

森林環境税と人工林政策の矛盾を問う

「森林を整備することで、地球温暖化を防ぎ、水を育み、生物多様性を守る」。

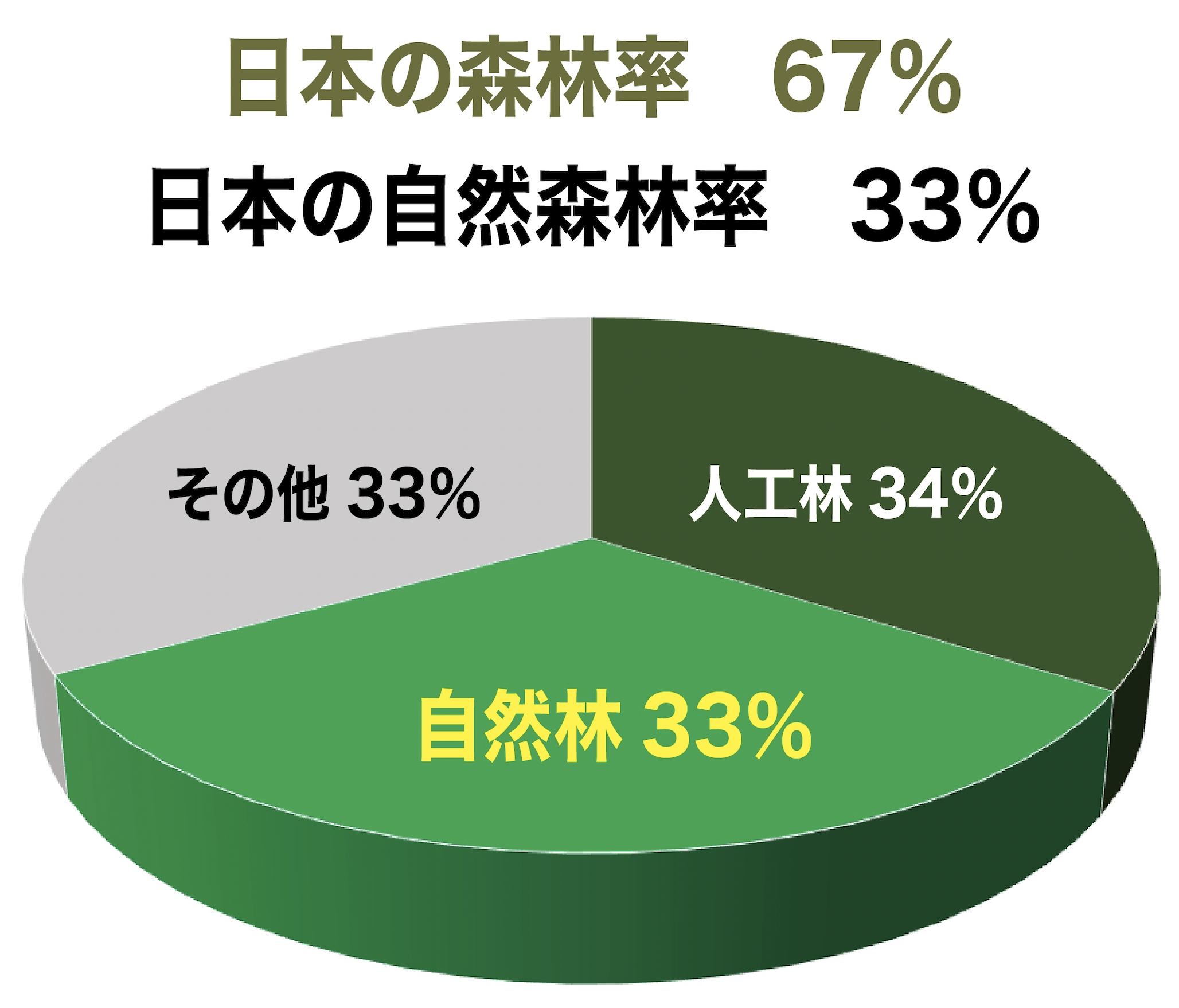

この言葉に、どれだけの人が疑問を感じるでしょうか。国や自治体、林業団体は声をそろえて、森林の重要性とその保全の必要性を訴えています。たしかに、私たちの暮らしは森と無関係ではありません。しかし、そこで語られる「森」とは、果たしてどのような森のことなのでしょうか?

私は現在、「花バチの保全」を通じて森の自然回復を目指す活動――ビーフォレスト活動――を全国で展開しています。

花バチとは、植物の花粉を運ぶ「ポリネーター(送粉者)」として自然界の食物連鎖の土台を支える重要な存在で、日本には約400種の在来種が確認されています。群れで暮らすニホンミツバチやマルハナバチ、そして単独で営巣・産卵・育児をこなすマメコバチ、ツツハナバチ、ハキリバチなど、実に多様です。

これらの花バチが住める森を取り戻すことが、生態系の再生の鍵であり、未来の命を支える基盤になると、私たちは信じています。

しかし今の日本の森林政策は、この方向とは正反対の流れを続けているようにしか見えません。

森林環境税の名目と実態

森林環境税は、地球温暖化対策や生物多様性の保全、水源涵養などを目的として、2019年から全国民に一律で課されるようになりました。国民一人あたり年1,000円を徴収し、その税収は「森林環境譲与税」として地方自治体に配分されています。

しかしその実態はどうでしょうか。多くの自治体では、森林整備という名目で、人工林の間伐や林道の補修、林業の人材育成、過去の林業債務の処理などに充てられています。つまり、「生物多様性」や「温暖化対策」といった名目で集めた税金が、実際には人工林を維持し、赤字林業を延命するために使われているのです。

そしてその人工林とは、木材を生産するための「木の畑」に過ぎません。かぼちゃや大根のように、スギやヒノキを育てて伐って売る。人が栽培し、収穫し、経済的に利用するための場であり、野生の生態系とはまったく別物です。

それにもかかわらず、森林環境税は「自然を守る」税であるかのように語られ、国民の誤解のもとに、今も膨大な税金が投入され続けています。

人工林の生態的価値の低さ

日本の人工林の大半はスギやヒノキなど少数の針葉樹に偏っています。これらは成長が早く、材として扱いやすいため林業向けに重用されてきましたが、生態系としての価値は非常に低いのです。

主な問題は以下の通りです:

- 花が乏しく、花バチや受粉を必要とする生き物が生息できない

- 常緑樹で落ち葉が少なく、腐葉土が形成されにくい

- 林床が暗く下草も育たないため、鳥や昆虫、哺乳類の棲みかになりにくい

これらの特徴は、花や実を通じて命を支える自然林とは対照的であり、人工林が「生物多様性のために管理されている」とする主張には大きな矛盾があります。

加えて、人工林はスギ花粉症という深刻な社会問題を生み続けています。全国の多くの人々が毎年春に苦しむこの現象も、原因をたどれば高度成長期に拡大された人工林に行き着きます。それでもなお、「森林管理は必要」と繰り返されるのは、林業関係者の利権構造や旧来の制度維持に固執した論理といわざるを得ません。

森は「天然のダム」ではない──都合よく使われる幻想

行政や林業関係者は「森林は天然のダムだ」とよく説明します。たしかに、自然林には水を吸収・貯留し、ゆっくりと放出する保水機能があります。

しかし、木材を生産するための人工林は、伐採を前提とした「木の畑」です。伐採されれば木々の根は枯れ、地面はむき出しとなり、保水能力は失われ、土壌流出や土砂崩れのリスクが高まります。

それにもかかわらず、「ダム機能を守るために森林整備が必要」と繰り返されるのは、誤解というよりも、制度の正当化のために都合よく使われている説明です。

本来、ダムのような働きを果たすのは、落葉樹が混在し、土壌が厚く、花も咲き、昆虫も棲み、命が循環している本当の自然の森です。私たちが守るべきは、そうした命がめぐる森のはずです。

林業政策の破綻と「森林環境税の転用」

現在、多くの林業公社が多額の債務を抱えています。戦後の「分収造林事業」――木を植えて育て、伐って売り、利益を分配する――という構想は、海外材の台頭と価格低迷、担い手不足によって機能不全に陥りました。

兵庫県では700億円の林業債務を2025年度までに整理する予定であり、全国では26都県で計8000億円を超える「隠れ借金」があるとされています。https://news.kobekeizai.jp/?no=20064

その債務の整理にも、「森林環境税」が充てられようとしているのです。

「未来の自然を守るため」として導入された税金が、「過去の政策の後始末」に使われている――これは制度の転用であり、国民への説明責任が果たされているとは言えません。

私たちは何を守るべきか?

いま必要なのは、人工林政策の延命ではなく、「価値の転換」です。花バチが棲めるような多様性ある森――それは、落葉広葉樹を中心に据え、地域に根ざした自然再生の拠点となるような「本来の森」です。

私たちNPO法人ビーフォレスト・クラブでは、全国各地で花バチが住める環境づくりを進めています。子どもたちと一緒に「ハチ宿」をつくり、学校のビオトープや地域の緑地に設置することで、植物と虫のつながり、受粉の仕組みを体験的に学ぶ環境教育も行っています。

そこでは、ただ森を守るのではなく、「どんな森を未来に残すのか」を子どもたちと一緒に考え、実践することを大切にしています。

正しさを取り戻す社会へ

私たちは、木をたくさん植えたから森ができるとは考えません。

木を植えるだけでは森はできません。そこに花が咲き、虫が飛び、鳥が鳴き、命がめぐってこそ、森なのです。

森林環境税は、私たちの未来にとって本当に必要な森(自然資本)を育むために使われるべきです。

制度の誤りを見直し、本来の目的と価値を取り戻す社会へ――今こそ、自然を見つめ直すときではないでしょうか。